Deep Impact探査からわかる9P/Tempel 1彗星

彗星核の構造と進化の彗星標準モデル:ダストマントル層の形成

短周期彗星は元々非常に冷たい領域である太陽系外縁部で形成されたと考えられています。 それらの彗星が、なんらかのきっかけで太陽系外縁領域を離れて内惑星領域まで近づくと、太陽光によって暖められることによって、内部に保持していた揮発物質の昇華が起こります。

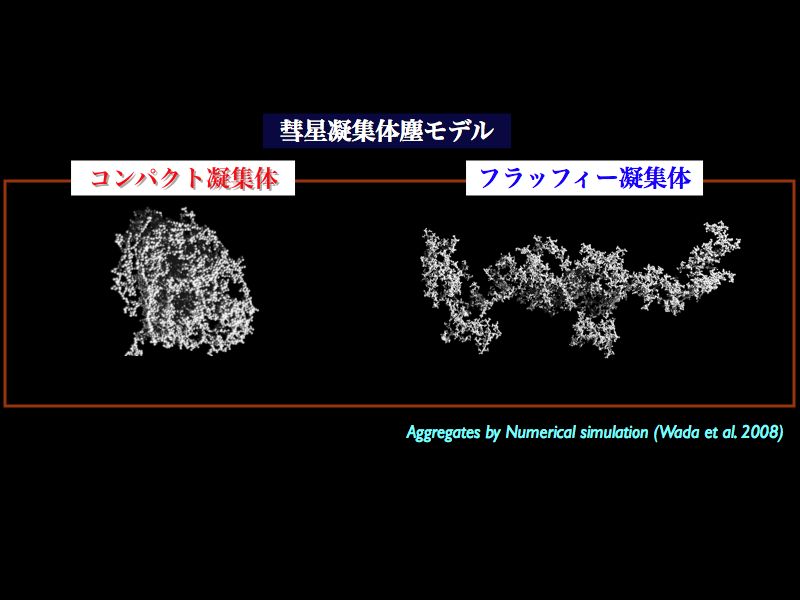

この時に発生した昇華ガスは、彗星内部から宇宙空間に向かって流出するのですが、そのときに一緒に固体塵もガス流によって運び出すのです。 ここで、彗星を構成する固体塵がどんなものかについて簡単に説明します(詳細説明は[1, 2, 3]を参照)。 これまでの彗星コマの観測から、彗星を構成する塵は0.1μmくらいの小さな粒子が集まって出来た凝集体構造(以下では凝集体塵と呼びます)になっていると考えられています。この凝集体塵の構造は、非常にフワフワな状態のもの(左図:フラッフィ凝集体塵)から、それらが圧密を受けコンパクトな構造になったもの(左図:コンパクト凝集体塵)まで、様々な構造の物があると考えられています (凝集体モデルについては[4])。

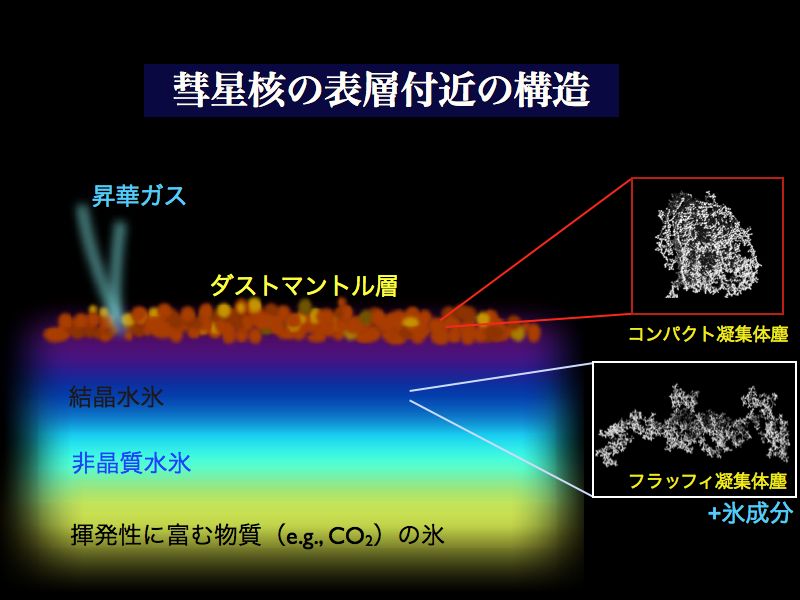

さて、昇華によるガス流出過程において、フラッフィ凝集体塵の方がコンパクト凝集体塵に比べてに運ばれやすく、逆にコンパクト凝集体塵はうまくガスに乗ることができず彗星核の表層に蓄積されていくと考えられています。この過程が続くにつれて、だんだんと彗星核の表層にはコンパクト凝集体塵が大半を占める層(ダストマントル層と呼びます)が形成されていきます。そして、このダストマントル層が形成されると今度は昇華ガスの流れが阻害されるようになります [e.g, 5, 6, 7]。 このようにして、彗星核の表層には揮発物質の枯渇したコンパクト凝集体塵からなるダストマントル層があり、その下ではフラッフィ凝集体塵とコンパクト凝集体塵の両方が揮発物質に混ざった状態で存在していると考えられます(右図)。 また、ダストマントル層より下の領域では、揮発ガスの種類によって物質の化学的分化が起こます。例えば、水氷は全て昇華することなくダストマントル層直下でも存在しうるのですが、二酸化炭素氷はもっと低い温度でなければ氷として存在できないため、さらに深い所にしか存在しないといった事が起こります。 また、彗星核の形成時には非結晶質状態であった水氷も上からの熱により結晶化されるのですが、その際もともと彗星が形成されたときに取り込んでいた始原的な揮発性ガスを放出します。 また太陽による加熱以外にも、隕石などの衝突による加熱や変成を受けたり、また掘削されることで深い部分が太陽光にさらされたりすると考えられています。 これらの事から、我々が観測する短周期彗星はかなり変成が進んでおり、太陽系初期の状態が保存されている物質は彗星核の本当に深いところでないと手に入らないと考えられています。

標準モデルはどこまで妥当なのか?彗星核掘削探査Deep Impact

上記の彗星核の内部構造に対する描像は、これまでに行われ来た数多くの観測結果を基に提案されたものです [1, 3, 5, 6, 7](このモデルを以下では、彗星標準モデルと呼びます)。 一方で、このモデルについて実際に検証が行われたのは彗星のコマについて(つまり外に飛び出した塵やガスについて)であり、実際に彗星核の表層にダストマントルがあるのか、またその下がどのような構造になっているのかは、実は分かっていませんでした。

(1) 表層は熱伝導度の低い物質からなっている [8]。これは凝集体塵からなるダストマントル層の熱伝導度が低いということと調和的です。

(2) 掘削によって出てきた揮発ガス成分観測によれば、いくつかの揮発度の高い分子種が枯渇してる事が明らかとなりました。これは彗星核が実際に昇華過程で熱変成を受けている証拠と考えられています [10]。

(3) 普段の彗星活動を調べると、水分子や二酸化炭素分子の昇華率が非常に高いことが判明しました [11, 12]。この昇華率は、この彗星核全体で深さ数10m〜100mにもおよぶ領域が失われている量に相当します。

(4) 彗星コマ中には1 mmくらいの非常に大きな塵が多数存在し[13, 14]、またDeep Impact弾丸の軌道が、大きな塵の衝突によって大きくぶれたこと[8]が報告されています。 大きな塵の存在は標準モデルと一致する事実です。なぜならダストマントル形成に伴い、小さな(軽い)塵はどんどん失っているからと説明できます。

また彗星核に対する理論研究も数多く行われおり、テンペル1の表層では容易にダストマントル層が形成されること、また昇華過程によって相当量始原物質が失われており、深さ数100mまで水氷の結晶化が起こりえるという結果が報告されています [15, 16]。これらの理論研究の結果も彗星標準モデルと調和的です。凝集体塵モデルによる検証

しかし、ダストマントル層の存在を示すには、もっと直接的な証拠、つまり彗星核表層と内部を構成する塵の構造や組成(揮発物質の有無など)の違いが実際にあるということを示すことが大事です。

一方、2007年になって、それらにまさに関係する興味深い観測結果が報告されました [17, 18]。

いくつか日本の地上観測グループが、Deep Impactで掘削された物質のうち、放出速度の速い物と遅い物で光学的特徴が異なっていることを報告しています。

それらを簡単にまとめると

しかし、ダストマントル層の存在を示すには、もっと直接的な証拠、つまり彗星核表層と内部を構成する塵の構造や組成(揮発物質の有無など)の違いが実際にあるということを示すことが大事です。

一方、2007年になって、それらにまさに関係する興味深い観測結果が報告されました [17, 18]。

いくつか日本の地上観測グループが、Deep Impactで掘削された物質のうち、放出速度の速い物と遅い物で光学的特徴が異なっていることを報告しています。

それらを簡単にまとめると

(1) 赤外線波長10.5μmに起因するシリケイトフィーチャー強度:高速放出物が低速放出物に比べて低い [17]

(2) 赤外線連続光成分の傾き(具体的には、波長12.4μmと8.8μmの強度比):高速放出物が低速放出物に比べて高い [17]

(3) 可視波長0.8μmでの直線偏光度: 高速放出物が低速放出物に比べて高い(ただし両者とも正の偏光度を示す)[18]

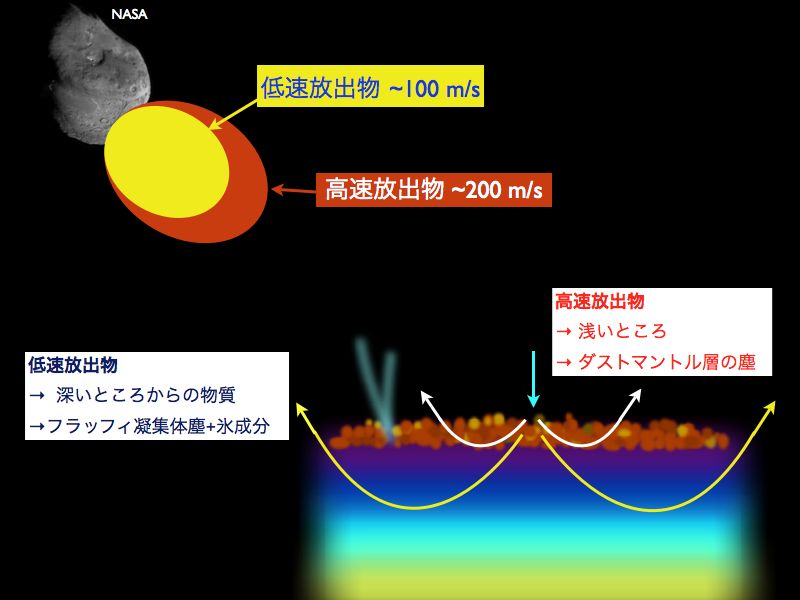

そして我々はこれらの高速放出物と低速放出物の光学特性の違いは、ダストマントル層の存在で説明できるのはないかと考えました。というのも、この放出速度の速いと遅いは、実は表層のどこから来たかによる違いで説明できるからです [19](上図)。 衝突クレーター形成過程において、衝突点付近かつ表面に近いところから飛び出してくる放出物の速度は一般に速くなると考えられます。 一方速度の遅い放出物は主に深いところから掘削されてくるのです。 つまり、高速放出物はダストマントルに存在するコンパクト凝集体塵に相当し、低速放出物には多数のフラッフィ凝集体塵(+揮発氷)が含まれていると考えることができます。 この仮説が正しいとすると、上に列挙した三つの地上観測データの違いは、このコンパクト凝集体塵とフラッフィ凝集体塵の光学的特徴の違いで説明できるはずです。

凝集体塵の光学的特性の数値計算

そこで、実際にこれらの凝集体塵の光学的特性について計算を行ってみました。

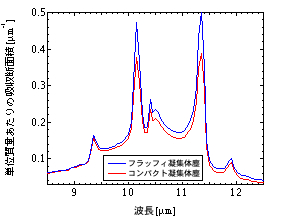

まず、上記の(1)と(2)について検証するために、これらの凝集体塵の赤外波長域での吸収断面積を計算してみました(計算の詳細は[20])。

右図に計算結果を示します。このグラフでは、凝集体の吸収断面積を縦軸に、波長を横軸に表示しています。所々に見えるピーク山はシリケイトに起因する吸収ラインです。フラッフィ凝集体塵(青色)の方がピーク山が全体的に大きいのがわかると思います。実はシリケイト強度は、凝集体の構造に依存しフラッフィになるとだんだん強くなることが知られています [e.g., 3, 21]。

そこで、実際にこれらの凝集体塵の光学的特性について計算を行ってみました。

まず、上記の(1)と(2)について検証するために、これらの凝集体塵の赤外波長域での吸収断面積を計算してみました(計算の詳細は[20])。

右図に計算結果を示します。このグラフでは、凝集体の吸収断面積を縦軸に、波長を横軸に表示しています。所々に見えるピーク山はシリケイトに起因する吸収ラインです。フラッフィ凝集体塵(青色)の方がピーク山が全体的に大きいのがわかると思います。実はシリケイト強度は、凝集体の構造に依存しフラッフィになるとだんだん強くなることが知られています [e.g., 3, 21]。

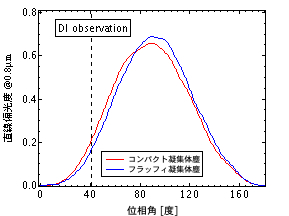

次に可視波長0.8μmにおける直線偏光度についての計算結果を右図に示します。このグラフでは、縦軸に直線偏光度、横軸に位相角を取っています。縦波線が実際にDeep Impact探査が行われたときの位相角の位置です。グラフ全体をみると、位相角に対して釣り鐘型の特徴を示すのが分かると分かると思います。実は、この位相角に対する依存性こそ実際に観測される彗星塵の重要な特徴です(逆に言えば、これが満たされない物は、彗星を構成する塵のモデルとして不適切であるとも言えます)。このグラフよりDeep Impactが行われたときの凝集体塵の偏光度は正を示し、コンパクト凝集体塵の方が若干偏光度が高いことがわかると思います。

次に可視波長0.8μmにおける直線偏光度についての計算結果を右図に示します。このグラフでは、縦軸に直線偏光度、横軸に位相角を取っています。縦波線が実際にDeep Impact探査が行われたときの位相角の位置です。グラフ全体をみると、位相角に対して釣り鐘型の特徴を示すのが分かると分かると思います。実は、この位相角に対する依存性こそ実際に観測される彗星塵の重要な特徴です(逆に言えば、これが満たされない物は、彗星を構成する塵のモデルとして不適切であるとも言えます)。このグラフよりDeep Impactが行われたときの凝集体塵の偏光度は正を示し、コンパクト凝集体塵の方が若干偏光度が高いことがわかると思います。

| シリケイト強度 | 赤外線連続光成分の傾き | 直線偏光度 | |

|---|---|---|---|

| コンパクト凝集体塵 | 3.08 | 1.94 | 0.211 |

| フラッフィ凝集体塵 | 3.17 | 1.62 | 0.167 |

(1) 10.5μmのシリケイト強度:高速放出物は低速放出物に比べて小さい

(2) 赤外線連続光の傾き:高速放出物は低速放出物に比べて大きい

(3) 直線偏光度:高速放出物は低速放出物に比べて大きい (ただし両者とも正の偏光)

となります。そしてこれは、上の観測結果とぴたりと一致します。さらなる検証も行ってみました。ここで用いた凝集体塵の太陽放射圧効果および幾何アルベドが実際に観測と合うかどうかについてです。 太陽放射圧というのはβという値(太陽の光によって塵が押される力を太陽の重力で割った値)で評価されます。 そこで、コンパクト凝集塵についてこのβを計算してみると、β=0.3という値になりました[20]。一方、高速放出物のβは観測結果を基にして約0.2〜0.4と見積もられており[9 ,24, 25]、 コンパクト凝集体塵のものと調和的です。 また、コンパクト凝集体の幾何アルベドを計算すると4%[1]という値が得られ、この値もまた実際の観測値の4%[8]と一致します。

結論:彗星標準モデルでTempel 1彗星核の特徴は説明できる

このように標準モデルによって様々なDeep Impactの観測結果が説明できることがわかりました。この事から、

このように標準モデルによって様々なDeep Impactの観測結果が説明できることがわかりました。この事から、

(1)Tempel 1彗星核の表層にはコンパクト凝集体塵からなるダストマントル層があること

(2)その下にはフラッフィ凝集体塵が揮発物質と伴に存在すること

が言えるとおもいます。そしてその事が意味するのは、(3) 彗星核では揮発物質の昇華や水氷の結晶化にともなう始原的ガス成分の放出が相当起こっている。つまり太陽系始原物質は彗星核の非常に深いところでないと存在し得ない

と考えられます。そして上でも述べましたが、これらの事は他の多くの観測とも調和的な結果となっています。 以上のことから我々の最終結論としては、Tempel 1は我々がこれまで予想してきた彗星核であり、まさに標準モデルは標準である

となります。もっと詳しく知りたい人のために

S. Yamamoto, H. Kimura, E. Zubko, H. Kobayashi, K. Wada, M. Ishiguro, T. Matsui, 2008, Comet 9p/Tempel 1: Interpretation with the Deep Impact Results, Astrophysical Journal Letters, 673, L199.

彗星塵モデルの重要性

(1)低速放出物のシリケイト強度が高速放出物に比べて強い事は、低速放出物には多数のシリケイトが含まれ高速放出物には少ない事を意味する。

(2)高速放出物の赤外線連続光の傾きが大きい事は、塵が高温になっていることを意味する。高温になるためにはサブミクロンの炭素粒子が必要である。

(3)高速放出物の直線偏光度が低速放出物に比べて高いことは、高速放出物中にサブミクロン炭素粒子が多数存在することと調和的である。

(4)一方、低速放出物が強いシリケイト強度を示すためには、サブミクロンのシリケイト粒子が多数必要である。

これを受けて、テンペル1彗星の表層はサブミクロンの炭素粒子の層からなり、それらはこの彗星が太陽系外縁部にいたときに宇宙線により形成されたものであると結論づけました(以下ではこの炭素層を始原的炭素層と呼ぶことにします)。そして、この始原的炭素層が現在でも壊されずに残っていることから、彗星は太陽に近づいてもダストマントルを形成しなかったと解釈しています。そして、この始原的炭素層のすぐ下(わずか数10cm程度の深さ)に太陽系初期の始原的な物質が今も無傷で保存されているのだと結論づけました [17]。矛盾1: 太陽放射圧効果

まずもっとも重要な事は、サブミクロン炭素粒子に対する太陽放射圧効果は非常に大きくβ>1となる点です[23]。このβ>1というのは、太陽放射圧が太陽重力よりも大きいということを意味します(つまり太陽系から飛び出してしまう!)。そのため放出された塵は即座に太陽とは反対方向に吹き飛ばされてしまうわけですが、そのような観測事実はありませんし、観測から推定されている高速放出物のβは0.2から0.4程度に過ぎません [9, 24, 25]。矛盾2: 直線偏光度

サブミクロン炭素粒子は必ずしも高い正の偏光度を示すわけではありません。わずかなサイズの違い、例えば直径0.1〜0.2μmの間で正にも負にも、またゼロにもなります。同様にサブミクロンのシリケイト粒子も 高い正の偏光度にも負にも、またゼロにもなることが簡単な計算から見積もることが出来ます。つまり、高速放出物の方が高い正の偏光度を持つからといって、サブミクロン炭素粒子が存在することにはならないのです。さらに言えば、サブミクロン炭素粒子やサブミクロンシリケイト粒子モデルでは、彗星のコマ観測における偏光度の位相角依存性を説明できません。このようにサブミクロン炭素粒子の存在は、太陽放射圧や偏光観測の事実と矛盾するものなのです。矛盾3: サブミクロン炭素粒子の生成機構

そもそもどうやって宇宙線照射でサブミクロンの炭素粒子を作るのかが不明です。宇宙線照射によって軽い元素である水素や酸素が飛ばされて、重い元素である炭素やシリケイト、他の元素が濃集する事が考えられますが、一方で何故炭素のみが生き残るかがわかりません(シリケイトや他の重元素はどこに行ってしまったのか?)。また、仮に炭素のみの濃集が起こったとしても、大きさがサブミクロンしか存在しない理由も謎です(いろいろなサイズの物があっていいはず)。ちなみに成層圏で見つかる彗星起源の塵を見てもハレー彗星探査における分析結果を見ても、サブミクロンの単一炭素粒子といったものは一切見つかっていません。矛盾4: 激しい昇華が起こっている事実

Tempel 1彗星の普段の活動度の観測から、水分子や二酸化炭素分子の昇華率が非常に高いことが知られています。 例えば、水と二酸化炭素の昇華率の観測量は一秒間に約180 kg[11]および約12kg[12]と報告されています。この量は、この彗星核表層の数10m〜100mが200-300年間で完全に失われるくらいに相当します。 この事から、太陽系初期物質が45億年もの間、無傷で保存されていたとはとうてい考えられません。また、塵の放出量の観測も多数行われておりこれも一秒間に14kg [14]の量になっており、表層に存在する塵が太陽に近づいた後数100年もの間保持されていた事もまずあり得ないと思われます。このように始原炭素粒子モデルには数多くの矛盾点があることが分かると思います。少なくともこれらの矛盾を明瞭に説明できない限り、単純に間違っていると考えられるのではないでしょうか? いずにれせよ何かの現象を説明するモデルというものは一つの事柄だけを説明できても仕方がないのです。様々な観測や実験から検証を行いモデルの改良や場合によっては取捨選択を行うということが重要であり、それこそが科学の正しい姿勢であると思います。

参考文献