/ 森羅万象学校

/ 2003

/ 過去の資料一覧 /

ガスハイドレート入門

鈴木徳行

北海道大学 大学院理学研究科 地球惑星科学専攻

suzu@ep.sci.hokudai.ac.jp

[講演ビデオ]

|

海底の音波探査(右)

- 海底内に物質の境界 (B.S.R.(Bottom Simulating Reflecter))

が観測される場合がある.

- 南海トラフ付近に多く存在

- B.S.R. があるとガスハイドレートがあると考えられている

|

|

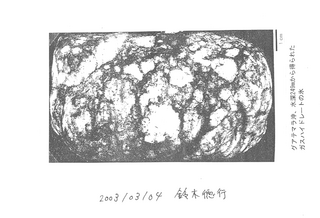

ガスハイドレートの写真

|

|

メタンガスハイドレートの結晶構造

|

|

ガスハイドレートの相図(左)

- 1000 m 程度の海では 0 C 以上で形成可

- シベリアの永久凍土中にも存在

- 埋没すると温度が上昇するため, ある深さより下では存在しなくなる.

|

|

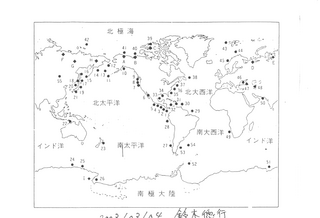

ガスハイドレートの分布図

- 大陸付近の浅い海に存在

- ほとんどは生物起源のガス (一部は熱分解ガス)

- C の安定同位体比を測定して起源を求める

(生物は C12 を選択的に摂取する傾向がある)

- 生物起源のガス : δC13 = -50 〜 -80 ‰ (C12 に富む)

- 熱分解ガス : δC13 = -20 〜 -35 ‰ (光合成植物による有機物を起源)

- 大気 CO2 : δC13 = -7 〜 -8 ‰

- 主要な生成者はメタン生成菌(と考えられている)

- 独立栄養細菌のなかの化学合成細菌

- 海底から 200 m 程度の深さの堆積物中に生息

- CO2 から酢酸を作り CH4 を生成する

- 実際にメタン生成菌を検出したわけではない

- 地中の細菌をそのまま分類できるような技術がない

- 海底堆積物ごと地上まで持ち上げると細菌は死んでしまう

|

参考文献

2003-03-04 小高 正嗣

©

|